Estamos a favor de #QueremosEntrar y su movimiento para que los menores accedan a los conciertos. Pero también lo ponemos en tela de juicio y nos preguntamos: ¿es oro todo lo que reluce?

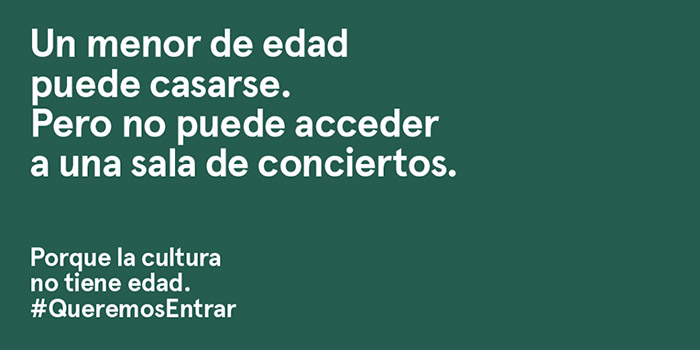

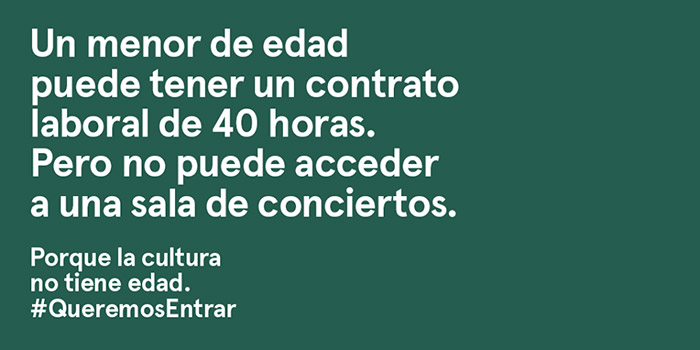

En los últimos días, los medios de comunicación y las redes sociales se han unido todos en un coro de vítores y celebración hacia el éxito de la propuesta lanzada por Queremos Entrar, un colectivo de jóvenes entre 17 y 21 años nacido hace algo más de un mes para reivindicar la necesidad de cambiar el restrictivo artículo 25 de la LEPAR, en la que quedaba «prohibida la entrada o participación de los menores de edad en los establecimientos, espectáculos y actividades enumerados en el artículo 31.1 de la Ley 6/1995, de 28 de marzo reguladora de las Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia» y «la participación de menores en otros espectáculos como artistas o intervinientes se regirá por la legislación laboral.»

Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a los chaveas que, gracias a la seriedad con la que han abordado la cuestión (rodeándose de abogados y reuniéndose con los partidos políticos con representación en la Comunidad de Madrid), han conseguido abrir posibilidades frente a una legislación restrictiva. Pero creo que lo positivo de la iniciativa es tan innegable e evidente que es casi obviable. No es en la propuesta en sí en lo que me voy a detener en este artículo. Si alguien desea conocer con precisión cómo funciona el colectivo y la cronología reciente de los hechos, basta con googlear “queremos entrar” y ahí tendrá un cúmulo de artículos de índole informativa que satisfagan sus deseos (y si no apetece buscar: aquí, aquí, aquí o aquí, etc.). Esto lo digo desde ya porque el texto que sigue no es corto y puede que alguien no esté interesado en las problemáticas de carácter más general que aquí he intentado evidenciar. Cuántas veces me hubiera gustado no tener que tragarme centenares de palabras antes de descubrir que me importaba una mierda de lo que se estaba hablando.

Así pues, creo que esta cuestión ha dejado al descubierto dos problemáticas principales sobre las que habría que pararse a pensar al menos un minuto: por un lado, el hecho de que se siga creyendo que la transmisión cultural funciona con los mismos mecanismos de hace dos décadas; por otro, la actitud paternalista con la que la industria musical se suele acercar a nosotros jóvenes.

CULTURA A DISTANCIA DE CLICK. En la gran mayoría de artículos y declaraciones sobre el asunto, y hasta dentro del discurso propio de Queremos Entrar -sirva como ejemplo su última nota de prensa-, se dice una y otra vez que la consecuencia directa de la (ahora) antigua legislación era “prohibir a los menores el acceso a la cultura”. Ajám. Entiendo, pues, que ver a un grupo en directo es una parte fundamental de la cultura, o incluso es la cultura en sí. Si son tan gentiles, permítanme señoras y señores decirles algo: existe una cosita llamada Internet. Por si alguien no lo sabía aún y tal, eh, no por nada.

Lo que quiero decir es que uno de los núcleos de la cuestión es creer que la difusión de la cultura funciona ahora igual que hace veinticinco años, pensar que el único lugar en el que compartir tus inquietudes musicales y conocer a gente con la que tienes intereses afines es dentro de las cuatro paredes de una sala. En uno de los primeros artículos que se escribieron a raíz de toda la muvi con Grushenka, decía David Saavedra: “Muchos de los conciertos se celebraban en institutos, colegios mayores o lugares similares. La música estaba presente y naturalizada de forma mucho más notoria en los lugares de socialización, culturización y crecimiento.” El problema, señor Saavedra -y, dónde digo Saavedra, digo cualquier amasijo de piel flácida que siga entendiendo el presente con su cerrado sistema de pensamiento senil-, no es que la música ya no esté “presente y naturalizada de forma mucho más notoria en los lugares de socialización, culturización y crecimiento”. De hecho, problema en ese sentido no hay ninguno: esos lugares siguen existiendo, y la música sigue estando presente en ellos. Simplemente ahora ya no son lugares físicos. Guste o no, se vea como un proceso de deshumanización y alienación (premio a la chorrada del siglo) o no, la socialización y la difusión de la cultura se construye ahora cada vez más bit tras bit.

Habiendo pasado toda mi adolescencia en Cataluña, donde se permite la entrada a los conciertos a mayores de dieciséis sin necesidad de que intervengan padres de por medio, pude ir a todos los conciertos que me interesaban sin sentir que se me negaba una determinada parte de mi relación con la música y explorar así por mi cuenta mis propias inquietudes e intereses, pero de ninguna manera fueron mis conciertos de teenager la base de mi cultura musical. Eran momentos en los que la vivencia “individual” de la música (entre comillas porque no sé los menores de ahora, pero yo quedaba con mis amigos en casa de quien fuera, enchufábamos equis disco o grupo o lo que fuere y nos poníamos a bailarlo y cantarlo juntos a nuestras anchas), se hacía colectiva -además de ser una experiencia relacionada con la manía idólatra que caracteriza normalmente esos años de edad pero que luego por suerte se va perdiendo con el tiempo-, pero no mucho más que eso.

Yo crecí y aprendí en Internet. De manera totalmente libre y gratuita, con una vastedad de información y personas inmensas, en foros, redes sociales, blogs, etc. Y no por eso soy una ratita antisocial, joder. Sigo yendo a conciertos cada fin de semana, y también me relaciono en esas situaciones y lo paso muy bien y es genial saltar rodeado de gente y corear junto al grupo las canciones y lo que queráis, pero la clave reside en ese “también” de dos líneas más arriba. Entiendo que hace años no se disponía de tales herramientas, y puedo comprender el discurso de aquellos que se formaron en una época en la que los lugares de encuentro eran meramente físicos (no entiendo tanto, sin embargo, el arraigo de ciertos jóvenes respecto a esa época y sus dinámicas específicas, aunque quizás se deba a una cierta idealización nostálgica del pasado) pero quizás habría que ir aceptando que las cosas han cambiado.

QUEREMOS ENTRAR VS. QUEREMOS QUE ENTREN. Cuando tenía algo así como diez años, recuerdo recriminarle a menudo a mis padres que jamás hubieran sido aquel tipo de padres que -desde una tempranísima edad- apuntan a sus hijos a mil y una actividades extra-escolares. Estaba rodeada de niños que tocaban a la perfección “Für Elise” al piano, que se marcaban tal spagat que se tocaban la nariz con la pierna, de críos para los que dibujar un caballo era ir mucho más allá de mi rudimentario trazar una oval y pegarle cuatro rectángulos torcidos como patas. Siempre que, maravillada y sintiéndome en mi intimidad una absoluta inútil, les preguntaba cómo eran capaces de hacer eso, me contestaban orgullosos “es que llevo haciendo piano / gimnasia rítmica / dibujo desde siempre.”

Mi madre sí nos inscribió a mi hermana y a mí a gimnasia rítmica teniendo unos siete y cuatro años respectivamente; pero, así como mi hermana siguió aprendiendo a hacer volteretas y demás unos cuantos años más, yo pedí que me desapuntaran a las dos semanas. Razón (o así lo cuenta mi madre y, conociéndome, me lo creo): “Mamá, yo solo me apunté porque me hacía ilusión la idea de llevar maillot. Han pasado dos semanas y aún nos hacen ir en camiseta blanca y pantalones feos y estoy harta de esperar. Me aburro.” Cuántas veces reproché a la pobre mujer que, de haberme obligado a seguir con la gimnasia, de haberme hecho ver que no era una cuestión de estética sino de hacer ejercicio y de haber sido ella menos laxa, ahora yo también podría hacer un maldito spagat o, por lo menos, llegar a tocarme los pies con los dedos en vez de tener la misma flexibilidad que una zanahoria. Luego, con unos catorce años, vi la luz.

Gracias a que mis padres nunca me obligaron a hacer ninguna actividad extra-escolar, y gracias a permitirme dejar en cualquier momento cualquiera a la que me hubiese apuntado por motu propio (teatro, patinaje, baloncesto y danza contemporánea son solo algunas de las mil y una pasiones que me duraron máximo tres meses), quizás no aprendí mucho de disciplina y compromiso, pero pude pasarme las tardes encerrada en mi habitación haciendo lo que sabía que era lo que más me gustaba hacer: leer, escuchar música y vestir muñecas.

Esto viene a raíz de la manera en la que el mundo adulto se ha aproximado a esta iniciativa empezada por un grupo de muchachos mismos, actitud si no aceptada, por lo menos no discutida por los jóvenes en cuestión. No quisiera sonar como una pirada obsesiva, pero leyendo todos y cada uno de los artículos sobre el tema compartidos en la pagina de Facebook de Queremos Entrar y, sucesivamente, buscando la edad de todos y cada uno de quienes los habían escrito, me atrevería a decir que parece ser que, aproximadamente, ninguno de los autores de dichos artículos baja de los 25-30 años. Noticias escritas por gente que he podido deducir más joven los hay a partir de la cuarta página de Google, por eso. La consecuencia de esto es que la manera en que la iniciativa se difunde, el modo en el que ésta llega a quienes no la conocen, está totalmente mediada por una visión adulta y externa a la naturaleza del colectivo fundador. ¿No ha salido desde los medios llevados por jóvenes mismos (haberlos hay, y no pocos) hablar de la iniciativa? ¿No se ha puesto el colectivo en contacto con ellos? ¿Prima más la repercusión que un medio grande puede dar que todos los aspectos del asunto se mantengan entre jóvenes? Ni idea, yo solo pregunto.

Por no hablar de las declaraciones de padres rollo «yo es que de joven pude ir a todos los conciertos que quería y me entristece que mis hijos no vayan a tener la misma experiencia», que en términos cortos significa ver a tu hijo como algo que formar a tus anchas y según tus estándares (ojo, nada en contra de que a un niño se le presenten situaciones e estímulos variados diferentes para que vaya experimentando y decidiendo por su cuenta, me parece obvio). Por no hablar de las miles de fotos de críos sosteniendo un cartelito obviamente no escrito por ellos que clama «¡queremos entrar!«, iniciativa puesta en marcha por los mismos de Queremos Entrar, que pedían expresamente en uno de sus primeros comunicados: «Para conseguir dar los próximos pasos, necesitamos todo el apoyo posible, sobre todo de músicos como vosotros […]. Hazte una foto (¡o a tus hijos, primos, sobrinos!) con el hashtag #queremosentrar y compártela en tus redes sociales».

Por no hablar de adultos alzándose como portavoces y paladines de los jóvenes creyendo saber qué es lo que nos interesa, siendo lo que nos interesa -¡oh vaya qué casualidad!- eventos por estos adultos organizados. Sin ir más lejos, este martes 17 de noviembre el Espacio Fundación Telefónica ha organizado una charla sobre el tema en el que los ponentes serán -y aquí viene lo mejor- Ángel Carmona de Radio 3 y Xoel López, mazo jóvenes y tal, me comentan. Punto a favor para la charla, eso sí, el que también vayan a estar presentes Pedro González, un guitarrista de 18 años, y algunos de los integrantes de Queremos Entrar, a los que sin embargo se les nombra sólo después de los dos ponentes principales antes mencionados. En resumen, “esto es como esas series televisivas de adolescentes en las que los adolescentes están interpretados por actores de 30 años.” (Henar Vírseda, compañera de piso y colaboradora de FPM, noviembre 2015).

Quizás la renovación musical, el relevo generacional, la nueva ola y todas esas expresiones de las que se llena tanto la boca la prensa cultural, no pase tanto por la puerta de una sala en el que te ponen una pulserita que indica que eres menor y que puedes entrar en ella pero no consumir alcohol, sino por que la marabunta de dinosaurios (más mentales que físicos, lo que es aún peor) que compone la industria se retire silenciosamente a sus cosas para arrugas con patas y no salga de allí.