La apología al pop es algo demodé. Tuvo sentido mientras vivíamos dentro de una burbuja (económica y, por extensión, emocional), así que no es de extrañar que películas como «Romeo + Julieta» o «Moulin Rouge!» se convirtieran hace más de una década en estandartes de un estilo de vida artificial y artificioso, repleto de colores excesivos y chillones, con bandas sonoras capaces de convertir cualquier instante de tediosa realidad en una postal memorable. Con la llegada de la crisis, sin embargo, tocaba abrazar el fin del mundo como si de mayas nos tratáramos… Y eso, evidentemente, tuvo su repercusión en la cultura. En música prolifera un sonido apocalíptico que el hip hop ha hecho suyo (tal y como demuestran profetas como Death Grips o el último Kanye West), en la televisión abundan los paisajes después de la hecatombe (desde «The Walking Dead» a «In The Flesh«) y el cine, evidentemente, también se ha afanado en retratar el fin del mundo, tal y como demostró la prolífica cosecha del año 2011. Pero pensar que la crisis global sólo ha afectado al cine en su superficie (argumental), es darle la espalda a una realidad mucho más profunda: esta situación ha provocado, además, que la deria pop de hace unos años parezca ahora un espejismo absurdo del que hay que huir para dirigirse hacia sensibilidades más duras, más crudas, más hirientes al respecto de la sensibilidad propia.

Y digo todo esto porque «El Gran Gatsby» de Baz Luhrmann ha sido valorado injustamente no por lo que es, sino por lo que es en un contexto como el actual. Evidentemente, nadie puede ni debe pedirle a una adaptación del libro de Fitzgerald según Luhrmann ser otra cosa que no sea una adaptación del libro de Fitzgerald según Luhrmann. Se le ha criticado que, existiendo a día de hoy retratos de aquella época tan coherentes como el de «Boardwalk Empire«, el director prefiera salirse por la tangente de lo inverosímil. Pero esta crítica obvia lo más básico: que este es un director del artificio, del escapismo, del cine como castillos de cristal sobre los que reflejar imágenes de ensueño que hagan soñar. Algo que, por otra parte, casa a la perfección con la cronología de la novela de F. Scott Fitzgerald: «El Gran Gatsby» narra el subidón de la dolce fare niente de los años 29, así que sería bastante absurdo enfocar esta historia con el prisma del post-crack del 29 (o lo que es lo mismo: bajo el punto de vista actual y no el de la época en la que se estrenó «Moulin Rouge!«, mucho más concordante con la del libro original).

Además, el gran acierto de «El Gran Gatsby» de Luhrmann es que lleva mucho más lejos esta sintonía armónica con el espíritu de la obra original. La cuestión es que, si ponderamos los valores primordiales del manuscrito original, hay un triunvirato básico ineludible: la velocidad (encarnada en los coches y en el propio tren de vida de los protagonistas), la fiesta (con esa traslación directa en las bacanales organizadas por Gatsby) y el peligro (estrechamente ligado a la ya mencionada velocidad y a las armas de fuego). Si el autor hubiera optado por una realización en la que primara la verosimilitud, lo hubiera tenido bien difícil para transmitir al espectador estos tres valores. Pero, al aplicar sus lentes deformantes y deliberadamente grotescas, Luhrmann consigue precisamente que el espectador vibre con la misma intensidad con la que debía hacerlo el lector de la época de Fitzgerald. Es evidente que el coche de Gatsby está más cerca de los de «Speed Racer» que de los vehículos reales de los años 20, pero es que si el realizador hubiera dirigido las escenas de persecuciones a velocidades verídicas, el espectador actual las concebiría lejos de la intensidad propuesta por Fitzgerald. Otro ejemplo muy significativo es el de las fiestas organizadas por Jay Gatsby: cuando Nick y Jordan entran en la biblioteca de su anfitrión durante una de sus bacanales, a través de las paredes se puede escuchar la vibración de la música en un bum-bum-bum incesante (como si escucháramos la música de un club de electrónica desde el WC). Lo más sensato aquí sería pensar que Luhrmann ha patinado a base de bien… Pero, de nuevo, ¿no es una deliciosa forma de transmitir al espectador de hoy en día unos valores que, de otra forma, es probable que se le escaparan?

Como en muchos otros autores cinematográficos (siendo Von Trier el caso paradigmático), para adorar a Luhrmann a veces es necesario un acto de fe. En este caso, o entras en este juego de situar la adaptación de los valores del libro original por encima de la adaptación verosímil de su época, o estas fuera. Si entras, sin embargo, entiendes pronto que toda adaptación hace necesarios unos sacrificios. El mayor de todos, por otra parte, está a punto de estallar en la cara del espectador en el minuto uno del film: la cinta se abre con Nick en una especie de asilo psiquiátrico, donde un especialista le empieza a preguntar por el alcoholismo que le ha hecho abandonar Nueva York totalmente desilusionado. A esto se le llama, literalmente, empezar mal. Pero pronto se entiende que esta alteración del libro original tiene una finalidad más que honrosa: como parte de su tratamiento, Nick empieza a escribir su historia junto a Gatsby, y esto permite que la prodigiosa pluma de Fitzgerald entre de forma literal en la película. La voz en off no sólo queda justificada como espina dorsal del relato, sino que hace posible que las palabras originales del libro (como ese maravilloso broche final que cierra el film) aparezcan sin alteración alguna, a veces incluso en una estilizada representación gráfica.

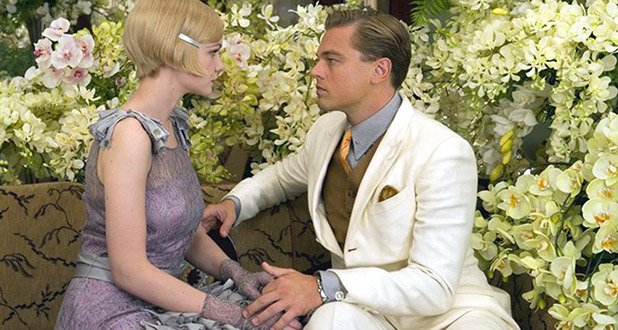

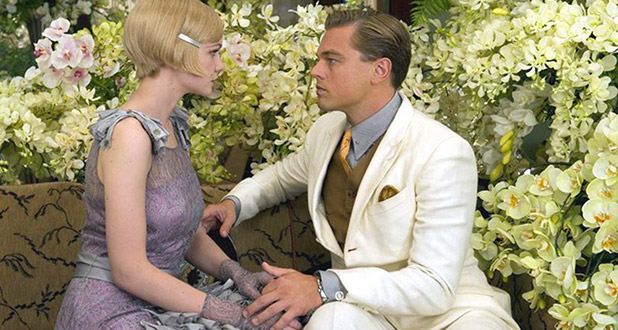

Pero, más allá de este ejercicio de intelectualización, lo que es innegable es que, a poco que el espectador entre en el universo Luhrmann, «El Gran Gatsby» tiene un ritmo vertiginosamente impecable con el que se concatenan planos desbordantes y escenas antológicas destinadas a quedar en la retina colectiva… Nick fascinado con el grupo de negros que corren en un coche paralelo al de Gatsby montando una fiesta tremenda (con musicón pre-boombox y sirviendo bebidas con el vehículo en marcha), la sucesión de bacanales en la mansión de Jay, la primera aparición de Daisy entre vaporosos cortinajes blancos, el re-encuentro de Gatsby y su amada rodeados de flores (en otra nueva vuelta de tuerca a las complejas relaciones entre los mundos imaginarios y los reales del director, en este caso encarnados en la dialéctica entre el paraíso floral artificial en el que los amantes se encuentran y el paisaje tormentoso que se filtra fugazmente a través de las ventanas), el atropello en el Valle de las Cenizas bajo la atenta mirada de los ojos del Dr. T.J. Eckleburg, las celebraciones clandestinas de Tom Buchanan y, por encima de todo, la caída final de Jay en su propia piscina. Puede que «El Gran Gatsby» no llegue a ser un film tan icónico como lo fueron «Romeo + Julieta» o «Moulin Rouge!«, pero no será porque le falten cualidades. Será, más bien, porque la película nos ha llegado en un momento histórico en el que el público en general no se muestra receptivo con el pop en general. ¿Debería probar suerte el director con su versión del Apopcalipsis?