El sentido común, la buena praxis y ese tipo de cosas recomendarían que uno escribiera sobre una película después de haberla visto, pensado y asimilado, después de darle un tiempo para reposar y comprobar qué poso ha dejado realmente en uno mismo como espectador. Con «El Congreso«, sin embargo, esa idea (y muchas otras tan razonables como ella) no valen absolutamente para nada. Casi diría que al contrario: cualquiera en la obligación de pontificar sobre ella debería darse la máxima prisa y correr a abalanzarse sobre el ordenador / móvil / lo que sea para escupir sus impresiones antes de que sea demasiado tarde, antes de que el film se le escape por completo, cosa que ya casi hace durante el propio visionado. De hecho, tengo curiosidad por saber qué hará está película con el recuerdo, ese enemigo tan habitualmente feroz cuando tenemos que opinar sobre algo que hemos visto hace mucho. Me imagino que hará con él lo que le dé la gana, que es exactamente lo que hace con todo lo demás.

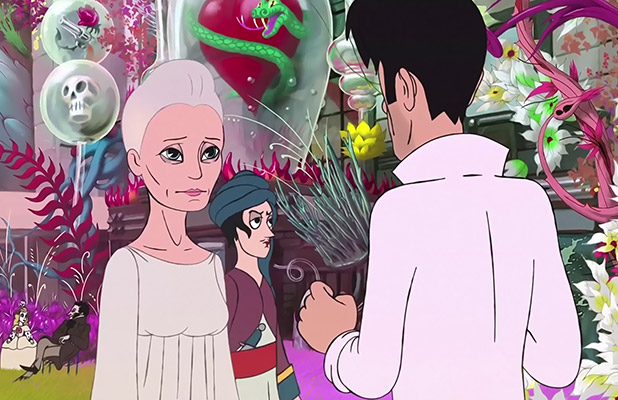

La propuesta del director de «Vals con Bashir» (excelente momento, por cierto, para recuperarla, descubrirla o disfrutarla) comienza, aunque luego cueste incluso recordarlo, de una manera original, pero tangible y plenamente coherente: llevada por la necesidad y la preocupación por su hijo enfermo, una actriz cuarentona en decadencia (Robin Wright interpretando a Robin Wright) firma un contrato salvaje con un estudio, que digitalizará su imagen y dispondrá de ella por completo durante veinte años. Los actores de carne y hueso son cosa del pasado, un bien prescindible sustituido por una copia en un disco duro y un puñado de cláusulas bien atadas por el intermediario de turno. La premisa es estimulante y el cinismo con que está planteada, prometedor. Todo muy bien hasta que a los tres cuartos de hora, y tras un memorable monólogo de Harvey Keitel, todo salta por los aires: la película revienta el corsé en el que se sentía atrapada (aquello no podía durar mucho más) y, pegando una zancada en forma de elipsis de veinte años, empieza una huida hacia adelante en un mundo de animación donde cualquier cosa es posible.

Se queda el espectador con ganas de seguir con esa primera parte, claro, de explorar hasta dónde habría podido llegar esa propuesta (ejem) normal, pero es precisamente su kamikaze voluntad de ir quemando puentes sin pensarlo un solo segundo lo que hace tan admirable, tan única a «El Congreso«, una película quizá con más ideas de la que ella misma es capaz de soportar, una remota adaptación de un relato de Stanislaw Lem que se va abriendo paso de manera desbordante, como una fuerza de la naturaleza, funcionando (por supuesto) a fogonazos, de una manera maravillosamente desigual, disfrutablemente imperfecta, capaz de ir imponiéndose con una insultante insolencia entre la mueca de incredulidad y el gesto de asombro de quien la contempla y a la vez la vive, la disfruta, la padece y la cuestiona.

Ari Folman utiliza un formato de cuento para luego, a fin de cuentas, huir de la tesis y de la moraleja como de la peste. Quizá sea la cometa la única metáfora manida de una película con un simbolismo infinito pero nunca de una sola dirección, que se mueve sin necesidad siquiera de hacer equilibrios (así de grande es su descaro) entre el mundo del cine y la idea de la vida en sí misma: el libre albedrío químico, la frontera entre la realidad y la ficción, el individuo y sus múltiples representaciones, lo que estas significan o dicen de él, de Spike Jonze a Terrence Malick sin pasar por la casilla de salida y sin cobrar las 20.000 pesetas. Todo y nada a la vez, en medio de un desatado delirio visual con un manto de extraña tristeza que coloca a una actriz (quizá la que está experimentando la madurez más interesante de Hollywood en este momento) frente a un reto colosal que se echa a la espalda en una misión tan suicida como la del propio relato.

Hay películas que se recomiendan y películas que se recomiendan*. Este artefacto libérrimo y diferente a todo sabe que como mucho podría aspirar al segundo grupo, que su lugar en las discusiones será detrás de un gigantesco disclaimer, que su destino (con suerte) será tener apóstoles, no defensores. Y lo mejor es que le da lo mismo, te rompe la cintura y te obliga a pensártelo dos veces en el futuro antes de volver a usar el lugar común de «un director que hace lo que le da la gana«. «El Congreso» es muchas cosas, pero para empezar es la película con más morro de este 2014. Y sólo por eso ya habría que defenderla.