[NOTA DEL EDITOR: Lo que leerás a continuación, por mucho que al final de todo lleve mi propia firma (puesto que soy el editor de este medio), no es un texto mío. A diario, en la redacción de FPM recibimos múltiples emails de gente a la que le gustaría escribir en nuestra santa casa. Muchos de esos correos electrónicos llevan archivos adjuntos con textos para que sopesemos el estilo y la profesionalidad de los pretendientes. Hace unos días, sin embargo, recibimos un mail bastante extraño: venía desde una dirección de correo que era una amalgama de letras y números y desde la que nos nos han vuelto a contestar. Como «subject», las palabras «La Casa de Hojas«. Y, como cuerpo, el vacío más absoluto. El blanco infinito. Como adjunto, el texto que transcribimos a continuación de forma íntegra. Valga todo lo dicho para exonerarme de la autoría de la locura que viene después de este párrafo introductorio.]

[dropcap]A[/dropcap]ntes de ponerme a escribir esta crítica de «La Casa De Hojas» de Mark Z. Danielewski, he de reconocer que esbocé en una libreta de páginas cuadriculadas (sólo sé escribir a mano sobre hojas cuadriculadas, si no se me tuercen los renglones y acabo pareciendo un psicópata redactando una carta de amenaza contra su peor enemigo -imaginario-) toda una lista de lugares comunes que debía evitar en este texto (

Porque, al fin y al cabo, si por algo subyuga este libro es porque Danielewski sabe precisamente cómo coger un lugar común (el género de terror, subgénero casas encantadas, sub-subgénero familia aterrorizada, sub-sub-subgénero matrimonio con problemas, sub-sub-sub-subgénero paradojas misteriosas) y, a base de matices y subtextos (![]() ),

),  obligarle a (trans)mutar en algo completamente diferente, en algo mucho más interesante. En resumidas cuentas: el gran logro de Danielewski está en coger la baja cultura del género de terror y llevarlo al terreno de la alta cultura, de la la post-literatura de vanguardia. Estoy hablando de esa literatura en la que el fondo y al forma no es que se subviertan, es que se vienen a situar en un mismo plano donde la fragmentación se convierte más bien en un paisaje ruinoso, donde es imposible diferenciar qué runas pertenecen a la baja cultura y qué runas provienen de la alta cultura.

obligarle a (trans)mutar en algo completamente diferente, en algo mucho más interesante. En resumidas cuentas: el gran logro de Danielewski está en coger la baja cultura del género de terror y llevarlo al terreno de la alta cultura, de la la post-literatura de vanguardia. Estoy hablando de esa literatura en la que el fondo y al forma no es que se subviertan, es que se vienen a situar en un mismo plano donde la fragmentación se convierte más bien en un paisaje ruinoso, donde es imposible diferenciar qué runas pertenecen a la baja cultura y qué runas provienen de la alta cultura.

El meollo de la cuestión es que, como en la mejor literatura practicada en capas de sentido, cada uno es libre de quedarse en el estrato que prefiera: «La Casa de Hojas» puede ser leído y pletóricamente disfrutado como un libro de terror (a la manera de Stephen King –![]() -, con mucho intríngulis psicológico, con un protagonista culterano y con mucho malditismo mental), pero a poco que uno rasque sobre su superficie puede encontrarle muchas otras capas de sentido, algunas más evidentes, otras más sutiles. De hecho, el mismo Danielewski nos regala con la presencia de un personaje que guía al lector a través de las mencionadas capas de sentido: Johnny Truant, el politoxicómano obsesivo que encuentra los papeles de un tal Zampanò (nombre elegido de forma nada casual: vean ustedes «La Strada» de Fellini y luego me cuentan) en los que se habla de «El Informe Navidson«, una película en la que se documenta la trágica historia de la familia Navidson. La mise en abyme, el juego de espejos hasta el infinito y más allá, se hace aquí especialmente presente: Navidson podría ser una creación de Zampanò igual que Zampanò podría ser una invención de Truant igual que Truant es una invención de Danieleswki (1.).

-, con mucho intríngulis psicológico, con un protagonista culterano y con mucho malditismo mental), pero a poco que uno rasque sobre su superficie puede encontrarle muchas otras capas de sentido, algunas más evidentes, otras más sutiles. De hecho, el mismo Danielewski nos regala con la presencia de un personaje que guía al lector a través de las mencionadas capas de sentido: Johnny Truant, el politoxicómano obsesivo que encuentra los papeles de un tal Zampanò (nombre elegido de forma nada casual: vean ustedes «La Strada» de Fellini y luego me cuentan) en los que se habla de «El Informe Navidson«, una película en la que se documenta la trágica historia de la familia Navidson. La mise en abyme, el juego de espejos hasta el infinito y más allá, se hace aquí especialmente presente: Navidson podría ser una creación de Zampanò igual que Zampanò podría ser una invención de Truant igual que Truant es una invención de Danieleswki (1.).

Sea como sea, este juego de espejos, esta acumulación de estratos, es lo que convierte «La Casa De Hojas» en una lectura memorable. El punto de partida es seductor hasta decir basta: asistimos al continuo juego de transferencias entre los discursos de un tipo (Truant) comentando unos documentos escritos (de Zampanò) en los que se habla de una película / documental que narra cómo Will Navidson, fotógrafo de éxito (que después sabremos atormentado precisamente por aquello que generó su propio éxito: la fotografía de una niña), compra una casa perdida en la nada (¿en Richmond, Virginia?) con la intención de exiliarse y encontrar allá la felicidad junto a su familia, a la que tenía olvidada por culpa de su profesión. Una vez en la casa, aparece de la nada un pasillo que, por lógica, no debería existir. Ese pasillo conduce a otros pasillos y estancias, a una construcción megalómana que desafía las leyes de la física y de la realidad. Y el horror se filtra en la familia de Will Navidson.

[NDE: Llegados a este punto, me veo en la obligación de pedir perdón público… Entendedme: ya es suficientemente jodido recibir un texto como este como para, además, tener que lidiar con su edición. La cuestión es que editar esta mierda ha sido una tarea tan colosal que no he podido hacerla del tirón: me ha llevado una semana y media. Y en una semana y media pasan muchas cosas, tíos. Muchísimas. Hubo un día en el que incluso estaba currando en este texto y, de pronto, llegó un montón de peña a nuestro estudio. Explicación: las oficinas de Fantastic Plastic Mag están en un co-working, lo que significa que de pronto llega el jueves por la tarde y el puto co-working se transforma en un co-partying. ¿Resultado? Que puedes decir «no» a dos cervezas. Pero a la tercera ya dices que «sí». Y una cerveza lleva a otra y a otra y a otra y a otra y a otra y a una pastilla y a otra y a otra y a otra y entonces ya no recuerdas si estabas editando este texto o estabas viajando por tus propios paraísos artificiales. Lo digo en serio. No sé qué cojones pasó aquella noche. El siguiente recuerdo que tengo es despertarme a las 10 de la mañana en mi casa, perfecto, sin resaca ni nada. Ducharme, desayunar, venir a las oficinas y encontrarme este artículo abierto. No recuerdo cuándo dejé de escribir, así que quién sabe si metí gilipolleces de las que ni soy consciente. La cuestión es esa, que me voy por las ramas: pido perdón público si este artículo está editado de pena. Es lo que hay. Si creéis que podéis hacerlo mejor, pues hacedlo vosotros. ¡A chuparla!]

Los subtextos aquí son mucho más que evidentes: está claro que la casa no es mucho más que el estado mental de la familia Navidson. La aparición de lo desconocido es precisamente eso de lo que nadie quiere hablar: la posibilidad de que la felicidad no sea posible, al fin y al cabo, porque todos los miembros de esta unidad familiar ya tienen mucha mierda acumulada a sus espaldas. Hay personajes que prefieren enfrentarse a ese desconocido / miedo / certeza (como Will y su obsesión incurable por encontrar explicación a este misterio), mientras que otros personajes prefieren hacer como si no existiera (Karen, la mujer de Navidson). Y, poco a poco, ese espacio irreal empieza a ser la metáfora de muchas otras cosas: no es de extrañar, por ejemplo, que justo cuando Karen prohibe a Will entrar en el pasillo misterioso esta tarea recaiga sobre otro personaje con el que ella tiene una relación preñada de tensión sexual. Al fin y al cabo, la belleza de esta narración multi-capas está en que esta casa puede ser aprehendida como una casa o como una caja de Pandora repleta de demonios en forma de secretos y traumas mentales (2.).

Decida lo que decida el lector, quedarse en la superficie o cavar en los cimientos embarrados de esta casa, lo vibrante aquí es la propia experiencia de lectura. Como en «Lost«, donde lo importante era el viaje y no la resolución final, en «La Casa de Hojas» (![]() ) lo importante es que el lector quiera empantanarse hasta las rodillas en el juego propuesto por Danielewski: todo el libro está repleto de juegos de toda índole (

) lo importante es que el lector quiera empantanarse hasta las rodillas en el juego propuesto por Danielewski: todo el libro está repleto de juegos de toda índole (![]() ) que, igual que las mencionadas capas de sentido, pueden ser asimilados en mayor o menor medida para hacer más o menos divertida la lectura de quien se adentra en esta particular construcción arquitectónica y narrativa (3.). Muy al principio del libro, alguien (ya no me acuerdo si es alguno de los personajes o alguno de los profesionales «citados» -profesionales que seguramente ni existen-) habla de la diferencia entre acertijos y paradojas (4.), subrayando que los acertijos son cosas de niños y las paradojas son propias de un mundo de los adultos que necesita explicaciones pero se encuentra con su ausencia… y con la ansiedad que provoca el saber que hay enigmas que no tienen respuesta.

) que, igual que las mencionadas capas de sentido, pueden ser asimilados en mayor o menor medida para hacer más o menos divertida la lectura de quien se adentra en esta particular construcción arquitectónica y narrativa (3.). Muy al principio del libro, alguien (ya no me acuerdo si es alguno de los personajes o alguno de los profesionales «citados» -profesionales que seguramente ni existen-) habla de la diferencia entre acertijos y paradojas (4.), subrayando que los acertijos son cosas de niños y las paradojas son propias de un mundo de los adultos que necesita explicaciones pero se encuentra con su ausencia… y con la ansiedad que provoca el saber que hay enigmas que no tienen respuesta.

Esa es la respuesta a «La Casa de Hojas«.

Punto y final.

[divider]

(1.) De hecho, es inevitable pensar que, en ocasiones, es Danielewski quien habla y no Truant: «(…) yo no soy más que la materia de una voz distinta que se inmiscuye por los pliegues de lo que ahora yace desplegado, poseyéndome con unas historias que nunca podría reconocer como mías; inventándome, definiéndome, dirigiéndome hasta que por fin cada relación personal que puedo atribuirme -desde Raymond hasta Tambor y desde Kyrie hasta Ashley, todas las mujeres y hasta el Salón de Tatuajes, mi estudio y todo lo demás- todo, queda relegado a la nada; obligándome a afrontar la sospecha más terrible de todas, que es que to esto ha sido inventado, y lo que es peor, no inventado por mí o ni siquiera por Zampanò.

Aunque no tengo ni idea de por quién.» (pág. 326)

(2.) Esto es algo que, hacia el final del libro, incluso se expresa en voz alta: «En muchos sentidos, la casa de Navidson funciona como un enorme tanque de aislamiento. Desprovisto de luz, de cambios de temperatura y de noción alguna del tiempo, el individuo empieza a crear su propio [ ] sensorial, y [ ]pendiendo de la duración de su estancia empieza a proyectar más y más de [ ] personalidad en las paredes desnudas y los [ ]asillos vacíos.» (pág. 330)

(![]() ) Que, por cierto, «La Casa de Hojas» del título del libro no tiene por qué ser la casa que alquila Navidson. La expresión «casa de hojas» sólo aparece una vez en todo el libro y, evitando los spoilers a toda costa, permitidme revelar que no se utiliza para referirse a la casa de esta familia: es el título de un libro que, en un maravilloso y dulce retruécano final, vuelve a multiplicar la figura retórica del mise en abyme como un reflejo desdoblado por mil en una terrorífica Casa de Espejos.

) Que, por cierto, «La Casa de Hojas» del título del libro no tiene por qué ser la casa que alquila Navidson. La expresión «casa de hojas» sólo aparece una vez en todo el libro y, evitando los spoilers a toda costa, permitidme revelar que no se utiliza para referirse a la casa de esta familia: es el título de un libro que, en un maravilloso y dulce retruécano final, vuelve a multiplicar la figura retórica del mise en abyme como un reflejo desdoblado por mil en una terrorífica Casa de Espejos.

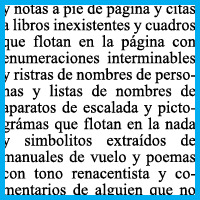

(![]() ) En este caso, el autor opta por dos tipos de juegos: los primeros son totalmente formales (como esos capítulos repletos de pictogramas –

) En este caso, el autor opta por dos tipos de juegos: los primeros son totalmente formales (como esos capítulos repletos de pictogramas –![]() -), mientras que los segundos son mucho más sofisticados. Si tomas la primera letra del apellido de todo un conjunto de fotógrafos listados uno detrás de otro, obtienes una frase. En otras ocasiones, el juego está en seguir símbolos de un punto del libro hasta otro diferente. Y eso cuando Danielewski no se pone sofisticado y le da por estructurar todo un episodio alternando párrafos largos y párrafos cortos, de tal forma que los largos son barras y los cortos puntos formando varias frases en código morse. Para más información (y ayuda) a la hora de resolver todos estos enigmas, lo mejor que puede hacer el lector es recurrir al foro oficial de «La Casa de Hojas» (en este link).

-), mientras que los segundos son mucho más sofisticados. Si tomas la primera letra del apellido de todo un conjunto de fotógrafos listados uno detrás de otro, obtienes una frase. En otras ocasiones, el juego está en seguir símbolos de un punto del libro hasta otro diferente. Y eso cuando Danielewski no se pone sofisticado y le da por estructurar todo un episodio alternando párrafos largos y párrafos cortos, de tal forma que los largos son barras y los cortos puntos formando varias frases en código morse. Para más información (y ayuda) a la hora de resolver todos estos enigmas, lo mejor que puede hacer el lector es recurrir al foro oficial de «La Casa de Hojas» (en este link).

(3.) El mismo Danielewski se delata con un pasaje en el que interconecta la casa y al película, dejando bien claro que lo dicho también es válido para su propio libro: «Esto no sólo e aplica a la casa, sino también a la película misma. Desde el inicio mismo de El expediente Navidson, estamos metidos en un laberinto, deambulando de fotograma en fotograma, deseando asomarnos al siguiente corte con la esperanza de encontrar una solución, un centro, un sentido de la totalidad, solamente para descubrir otra secuencia que lleva en una dirección completamente distinta, un discurso que no para de delegar, que promete la posibilidad de un descubrimiento pero al mismo tiempo se disuelve en forma de ambigüedades caóticas demasiado borrosas para que nunca se las pueda comprender del todo.» (pág. 114)

(4.) «Acertijos: o bien nos deleitan o bien nos atormentan. Su deleite estriba en las soluciones. Las respuestas proporcionan momentos felices de comprensión perfectamente adecuados para los niños, que todavía habitan un mundo donde siempre hay soluciones disponibles. En la forma del acertijo hay implícita la promesa de que el resto del mundo tiene una resolución igual de sencilla. De manera que los acertijos reconfortan la mente del niño cuando ésta es violentada por la arremetida de la sobreabundancia de información, con sus consiguientes preguntas.

El mundo adulto, sin embargo, produce acertijos de una variedad distinta. Se trata de acertijos sin respuesta, a los que a menudo denominan enigmas o paradojas. Pese a todo, un vestigio de la forma del acertijo corrompe estas cuestiones al retransmitir el eco de su mensaje fundamental: el hecho de que debe de haber una respuesta. Y de ahí viene el tormento.» (pág. 33)