Cae la madrugada y, desde la solitaria habitación de un apartamento al lado de la playa de Gros, casi como un Bukowski abstemio, ahí va la segunda crónica de este Zinemaldia que te da y te quita la vida.

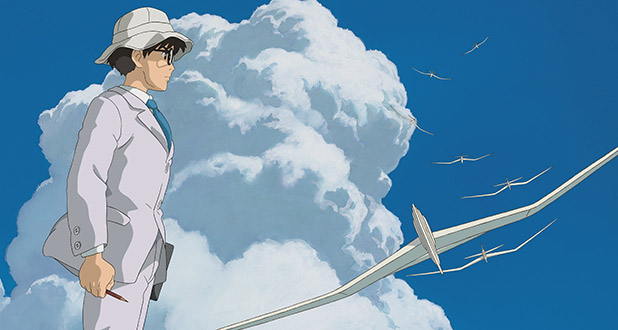

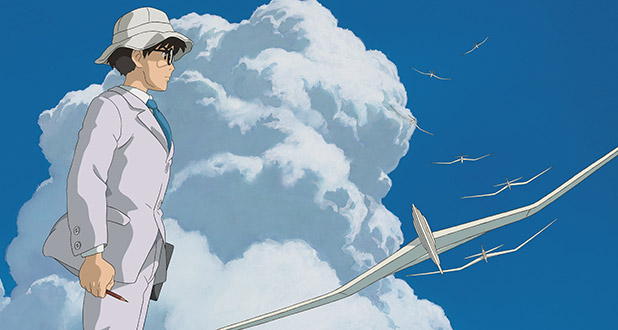

Empezamos con uno de los platos fuertes del festival: la despedida, el corto y cierro de uno de los más importantes directores del género de animación en la historia del cine, Hayao Miyazaki. Y lo primero que llama la atención es que aquí apenas hay rastro del exorbitante caudal de imaginación al que el cineasta nipón nos tenía acostumbrados en la última década. «The Wind Rises» nace del poemario de Paul Valéry («The wind is rising/ we must attempt to live«) y todo el sentido de la frase abraza el devenir del film. Este último Miyazaki, definitivamente más cercano al de «Porco Rosso» que al de «El Viaje De Chihiro«, narra la historia de un muchacho (Jiro Horikoshi, que existió en la vida real) que crece obsesionado por su única pasión: los aviones. Ya adulto, el joven trabaja dedicado en cuerpo y alma al diseño de aviones de combate para la II Guerra Mundial, pero la llegada del amor a su vida le obliga a revisar sus prioridades vitales, haciéndole crecer interiormente. «The Wind Rises» es una cinta notoriamente triste, infinitamente humana, carente de la algarabía y la fantasía desbordante de, como decíamos, obras previas de Miyazaki, pero que sin duda merece el aplauso. Y mención obligatoria y agradecida a la deliciosa partitura de Joe Hisaishi, de un romanticismo palpable y extático.

Ubicada en la sección Nuevos Directores, la israelí «Funeral At Noon» de Adam Sanderson sigue una de las tendencias cinematográficas de este siglo que personalmente me resultan más reivindicables: el argumento nos la suda mucho y muy fuerte. «Funeral At Noon» cuenta la extraña relación entre una joven casada y el hijo de una vecina, enfatizando el vínculo pelín patológico que acaba creándose entre ellos. Una primera mitad despojada de hilo narrativo (que ha propiciado la huída de la sala de parte de la cinefilia más somnolienta) da paso a una segunda parte donde aflora la tensión implosiva, sustentada en el uso que Sanderson hace de música y efectos sonoros. Enmarcada en un contexto rural extremo, y magnificando los rostros de sus protagonistas a medio camino entre lo beato y lo borderline (ecos lejanos del «Hors Satan» de Dumont), la obra de Sanderson es auténtico cine de encuadres y contraluces, de silencios y vacíos. Dista muchísimo de ser una película redonda, pero equivale sin duda a unos meritorios primeros pasos.

También desde Nuevos Directores nos llega el debut de Delphine Lehericey, esa «Puppy Love» que transita por terrenos a veces demasiado comunes a la hora de abordar el despertar sexual e identitario de una muchacha pubescente. Adivinamos modestia y escasez de pretensiones en la propuesta de la directora belga, que se aleja de grandes estridencias para narrar esta aproximación al angst sexualizado adolescente. De la cinta interesa especialmente esa Electra dual que toma forma tanto en Diane (Solène Rigot), la protagonista, como en su mejor amiga (Audrey Bastien), una vecina recién llegada a la urbanización. Punteada por una banda sonora que rezuma bien de electropop, en «Puppy Love» acaba chirriando la resolución de los conflictos planteados, por querer matar moscas a cañonazos cuando el resto de metraje apenas había dado muestras de estas argucias argumentales.

En la que ha sido una de las películas más esperadas del fin de semana en Donosti, a fe de las colas que se han organizado en cada pase, Antonio de la Torre recrea su «Caníbal» en las antípodas del histrión lecteriano: discreto, comedido y casi manifestando anhedonia incluso cuando ingiere a sus víctimas, lo que no deja de ser contradictorio con la pulsión que aparentemente anida en el personaje cuando comete sus atrocidades. De estructura formal gélida, como la sierra granadina donde transcurre parte de la historia, la película de Manuel Martín Cuenca probablemente causará sensaciones encontradas de rechazo y adhesión por su particular visión del asunto en si, desprovista de filigranas y cargada de silencios y elipsis. A Antonio De La Torre no podemos ponerle pegas en su recreación de Carlos, el sastre metódico y solitario de doble vida, aunque a su compañera de reparto, Olimpia Melinte (casi un clon de Verónica Sánchez, por cierto) se le ve algo fuera de química. Al final, la sensación que queda es, poniéndonos castizos, que ni chicha ni limoná. El autor sin duda pretende alejarse de los fuegos de artificio que, según cómo, tampoco hubieran desentonado en la génesis del relato, pero tampoco parece querer mostrar una aridez excesiva, dando pie a unos diálogos en su tramo final que a veces provocan hilaridad (diría que no deseada) y otras cierto sonrojo.