¿Puede un festival «de indie» crecer sin necesidad de convertirse en el mal? El reciente Bilbao BBK Live 2017 ha demostrado que yes, they can.

Tengo que reconocer que estaba perdiendo la fe en el indie. O, por lo menos, estaba perdiendo la fe en el modelo de festival de indie… Al fin y al cabo, llevo en el ajo cerca de 20 años y la experiencia puede ser un grado, pero también una putada que te va insensibilizando ante todo aquello que te proporciona excitación y placer por la vía de la repetición y la erosión. Si algo ha sido repetido y erosionado en estas dos últimas décadas ha sido el modelo de festival de indie que todos aprendimos a adorar con el FIB y que más tarde nos obligó a transferir nuestros anhelos hacia el Primavera Sound.

A partir de allá, ¿a dónde fue el placer? ¿A dónde los anhelos? Al final, la experiencia festivalera se ha convertido en algo así como un acto reflejo que realizamos por puro hábito y repetición. Nos lo han puesto fácil: a medida que hemos ido creciendo y haciéndonos más experimentados, los festivales se han convertido «en otra cosa». Otra cosa más grande, más mecanizada y mecanizable, más inabarcable, que ofrece mucho más de lo que era imaginable hace un par de décadas… pero también ¿menos humano?

No voy a entrar en el discurso apocalíptico de siempre pero, en la actualidad, asistir a un suele implicar luchar contra su maquinaria implícita: ya no te lo pasas bien porque el festival te lo ponga en bandeja, sino porque has localizado e identificado todo aquello que puede mermar tu placer (grandes recintos, horarios inabarcables, público indeseable que se sitúa en las zonas periféricas de los conciertos y no te deja escuchar la música, sentirte vulnerado por la presencia excesiva de patrocinadores, etc.) y pones todo tu empeño en luchar contra esa maquinaria y finalmente pasártelo bien. No te lo pasas bien gracias al festival, sino a pesar de su infraestructura. Y esto ocurre, básicamente, porque todo festival quiere crecer, y ese crecimiento debe sustentarse en una doble dirección: aumentando el aforo y consiguiendo un mayor número de patrocinios.

¿Por qué sigo insistiendo en lo de los festivales «de indie»? Porque, desde hace unos años, mi postura es que un festival como el Sónar, por ejemplo, ha conseguido salir de ese círculo vicioso y crecer a favor de su propio público… También porque no es un festival de indie, sino un festival centrado en un tipo de música que, desde hace un tiempo, busca salirse de sus propios límites y encontrar nuevas formas de interactuar con el público. Así, es más sencillo (aunque para nada fácil) reavivar la chispa del amor con el público de tu festival al ponerle en bandeja formas de placer inéditas.

Dicho de otra forma: Björk ha pillado la onda de hacia dónde va todo este tinglado y dice que está hasta el chichi de hacer conciertos de toda la vida y que, para entender su nuevo disco, pues mira, te va a hacer una expo de realidad virtual y un dj set y todo lo que se le pase por la cabeza que no sea un concierto, de tal forma que el Sónar pilla el rollo al vuelo y te ofrece la oportunidad de que entiendas lo que está haciendo la artista en su totalidad. Por cierto: Björk es el caso más célebre, pero también de los menos complejos en esta nueva relación de los artistas del siglo 21 y sus audiencias. Pero, en el otro lado de la balanza, Arcade Fire o U2 o Coldplay hacen conciertos de toda la vida. Pueden tener más luces, más bailarines, más espejos, más visuales, más mandanga, más chuminadas. Pero es un concierto de toda la vida.

Así que a eso voy: los festivales «de indie» lo tienen más difícil para buscarle las costuras al formato clásico de festival porque, al fin y al cabo, los artistas «de indie» no están por la labor de buscar nuevas formas de interactuar con el público. Y si a esta inmovilidad de las formas de los artistas «de indie» sumamos el crecimiento desorbitado de los festivales «de indie» sin ofrecer nada nuevo, sino más bien enterrándolo en patrocinios y riadas de asistentes, mal vamos. O, por lo menos, yo creía que mal íbamos hasta el Bilbao BBK Live 2017, que se acaba de celebrar del 6 y 8 de julio en la ciudad que da nombre al propio evento.

Es el segundo año que asisto al festival vasco. La edición anterior me deslumbró no solo por el cambio en la línea programática, sino sobre todo por el hecho de descubrir un festival que, a base de sacarme de mi rollo urbanita acomodaticio, me obligó a recuperar algunas de las sensaciones primigenias que tenía enterradas en el pasado de mi memoria festivalera: la montaña, el entorno natural, el hecho de sentirte apartado del núcleo urbano, la climatología amenazante, la hierba (real, no artificial) bajo tus pies… No me di cuenta entonces que lo que más había disfrutado del BBK 2016 no fue la música ni el propio festival: fue la experiencia. Esa experiencia que hacía años que no sentía en un festival «de indie».

Y eso es lo que he vuelto a sentir en este Bilbao BBK Live 2o17 de forma amplificada. Todo lo que convenció en la anterior edición no solo ha vuelto a estar presente en esta, sino que se ha ampliado y multiplicado. Pero, a diferencia de todo lo dicho varios párrafos más arriba, este crecimiento tanto de la infraestructura como de la propia experiencia de festival no se han realizado contra el público, sino a su favor. Pocas veces he visto en mi vida un mimo tan profundo en mil y un detalles de un recinto a la hora de tener en cuenta a la gente: pese a la asistencia masiva al festival (más de 110.000 personas repartidas en tres días con sold out en la jornada del viernes), la sensación de agobio y masificación brillan por su ausencia. Será por el aire puro de la montaña, será por la hierba fresca… O más bien será porque el propio recinto está pensado de forma inteligente para asegurar una experiencia positiva por parte del visitante. Y eso se nota.

Las zonas de comida estaban repartidas por el mapa de forma accesible y bien distribuidas (incluyendo, además una oferta con variedad y calidad), en los lavabos no había que hacer ni una cola (en serio, ¿qué magia es esta?), las escasas colas para las barras eran soportables (y los camareros no solo hablaban tu idioma, sino que incluso eran majos), el sonido fue impecable en todos los escenarios, los patrocinios tenían sus zonas limitadas que no eran para nada agresivas con los festivaleros… Y luego están los añadidos que ya no son infraestructura, sino que son puro cariño.

Me explico. Y que conste que me explico sin tener ni puta idea, pero así es como yo me imagino las cosas. La organización de un festival debe enfrentarse a ciertas decisiones en su largo camino hacia el propio evento. Por ejemplo: ¿qué carajo hacemos con esta pared de rocas que hay a la entrada de uno de los escenarios? Cualquiera podría pensar: pues ponemos unos carteles gigantes de varias marcas, ¿no? Pero en el BBK pensaron: ¿y si ponemos unas luces que le den así un rollo onírico que en cuanto se vaya la luz puede molar lo más grande y haga que los festivaleros flipen? ¡Dicho y hecho!

Otro ejemplo: celebrándose el festival en una montaña, ¿no molaría una torre gigantesca desde la que los visitantes pudieran ver no solo todo el festival, sino también todo Bilbao? Otro festival pensaría: guay, le vendemos la idea a una marca y todo aquel que quiera tatuarse en la frente el logo de esa marca podrá subir y disfrutar de la experiencia? Pero el BBK pensó: ¿y si lo hacemos para aquellos que compren ya el abono del año que viene haciéndoles saber lo feliz que nos hace su fidelidad? ¡Pues eso!

Pregunta: ¿puede un festival «de indie» crecer sin convertirse en el mal? Parece ser que sí. Parece ser que, a la hora de tomar decisiones, también hay espacio para embellecer la experiencia del festivalero y para hacerle saber que es apreciado, que el propio festival quiere que se lo pase lo mejor posible y que viva unos momentos que se le queden prendados en la memoria para el resto de su vida. Ahora me doy cuenta de que eso es algo que echaba de menos en los festivales «de indie»: saber que los que organizan me miman, que me tienen en cuenta, que quieren que pase un buen rato a múltiples niveles. No digo que todo tenga que ser así, pero tampoco todo tiene que ser patrocinios salvajes y masificaciones inhumanas, ¿no?

Otra pregunta: ¿estamos ante el festival del territorio español que por fin demostrará que se puede crecer con cabeza y, sobre todo, con corazón? Aquí y ahora yo digo que sí. Pero también digo que a lo mejor hay quien ha llegado hasta mi crónica esperando que le hable de música… Así que voy a dejarme de pajas mentales por un rato y voy a ello.

[/nextpage][nextpage title=»Los conciertos» ]

LOS CONCIERTOS. Ya he dicho más arriba que, en su anterior edición, el festival dio un volantazo en su línea programática hacia una identidad más sólida y única. El Bilbao BBK Live 2017 ha consolidado esa solidez y, sobre todo, ha hecho más visible su carácter único e intransferible. Voy a hablar un poco en plata, así que perdonad mi frontalidad: el Sónar es el festival de electrónica, el FIB el indie británico con vocación guiri (cada vez mejor entendida), el Primavera es el indie que se autoproclama sibarita y con vocación intelectual… mientras que el BBK se está definiendo cada vez más como el indie abierto de mente que sabe ser intelectual, pero que también sabe pasárselo de puta madre sin gilipolleces, sin prejuicios, sin necesidad de coartadas intelectualizadas.

Para que me entendáis: una presencia como la de Depeche Mode seguro que levantaría ampollas entre los fans de toda la vida del Primavera. En el Bilbao BBK Live 2017, sin embargo, no hubo espacio para la disidencia: puede que su propuestas ya nos quede un poco rancia, puede que sonaran simples en la era de la música entendida como multicapas, puede que Dave Gahan haya perdido el rumbo estético (¿por qué de repente se parece a Johnny Depp en su fase de bigotito y eye-liner?)… Pero lo que no podía ser es que no vibraras con pasión ante su ristra de jitazos de toda la vida. Nada de postureo, chavales: ¿cómo vas a quedarte con tu postureo intelectualoide cuando te encuentras en medio de una muchedumbre gozándolo como si no hubiera un mañana?

Al fin y al cabo, el BBK lo tiene muy claro: basta ya de castas musicales, basta ya de pensar en rígidos formatos de géneros y públicos estratificados, basta ya de pensar que ciertas bandas no son dignas de un festival de «indie» porque son demasiado masivas… O yo qué sé. Hace tiempo que no entiendo ni sigo esa línea de pensamiento. Yo lo único que sé es que me lo pasé como un enano en conciertos en los que no existió ni un prejuicio. ¿Justice son unos cholos? Pues sí. Lo son. Pero nos pusieron del revés con un show de esos que funcionan como un puñetazo en el estómago: su propuesta (tanto musical como estética) es granítica y te la lanzan como un arma arrojadiza ante la que la única salida es bailar y dejarse de gilipolleces. Me resulta imposible imaginar a alguien cuyo cuerpo no se hiciera un ovillo de gustirrinín cuando el dúo se quedó inmóvil sobre el escenario con las luces blancas iluminándoles a ellos y al público durante largos minutos hasta que, ¡pum!, arrancó un grand finale magistral.

Y lo mismo puede decirse, por ejemplo, de Die Antwoord: ¿rozan el mal gusto? Claro que lo rozan. Pero es precisamente la sobre-exposición ante ese mal gusto el que lo convierte en una trampa mortal de pura diversión, de gozada estética por la vía de la burrada (sus visuales incluían un Casper que bailaba meciendo un pollote gigante). Yolandi y el Ninja (sí, uso «el» delante de su nombre como haría cualquier tunero poligonero) lo petaron con su ristra de hits, cambiándose de ropa más veces que la Pantoja, marcándose coreografías con sus bailarines, sacando a su hijo al escenario tras el bis final y, sobre todo, arrancando de lo más profundo de nuestra psique a aquellos críos que soñaban con vivir La Ruta del Bakalao pero en versión siglo 21 (y en afrikáans, claro). Algo que se puede disfrutar desde la distancia irónica, pero que se disfruta más todavía cuando te ves en medio de la marabunta de gente que baila de forma desenfrenada. Sin tonterías en la cabeza.

Esta voluntad de diversión, de un placer por placer tan mcnamariano, encontró sus dulces matices en otras propuestas más diversas y menos masivas. Tras su desastrosa actuación (o algo así) en el pasado Primavera Sound 2016, The Avalanches tocaron (de verdad) en el Bilbao BBK Live 2017 ante una audiencia menos numerosa que, sin embargo, supo apreciar el despiporre propuesto: las escasas concesiones a su primer álbum podían hacer pensar en un fail, pero nada más lejos de la realidad en una actuación que fue subidón continuo, que sorprendió por la cantidad de gente que estaba sobre el escenario (repito: tocando de verdad), que tocó tantos palos como samplers hay en sus canciones, que no dio tregua en su ritmo y que dejó claro que lo de The Avalanches no fue broma de un día, sino maravilla para la eternidad.

Algo similar puede decirse de Joe Goddard, una de las grandes sorpresas del festival que supo transmutar el minimalismo de su propuesta (sobre el escenario solo estaban el propio Goddard y su colaboradora habitual Valentina) en puro maximalismo de emociones y sensaciones. Jugaba a su favor el hecho de traer bajo el brazo uno de los discos del año: su «Electric Lines» está repleto de himnos inmediatos que saben conjugar el disco en presente perfecto, sin necesidad de sonar apolillado o referencialista. Lo mismo puede decirse de un concierto que fue lo más parecido a cuando un amante sabe tocarte los botones necesarios para llevarte al clímax en cuestiones de minutos. Y creo que, sinceramente, esto es de lo mejorcito que puede decir nadie de un concierto, ¿verdad?

En el Bilbao BBK Live 2017 también hubo tiempo y espacio para propuestas íntimas y recogidas como la de Jens Lekman. Cierto momento de su concierto sirve para resumir la actuación al completo: en el tramo final, el artista arrancó «Black Cab«, canción tranquila que, en la carpa, casi no sonaba debido al murmullo reverberado del público. Jens detuvo la canción y se disculpó: con tanto ruido, un tema tan sutil no se iba a escuchar. A continuación, sin embargo, volvió al micro y, tras un magnánimo «fuck it», declaró que pensaba tocar esa canción sí o sí… A lo que siguió un silencio que Lekman preñó de emoción a flor de piel y que terminó por explotar cuando el público al completo se metió en el bolsillo del artista.

¿Me estoy dejando muchos otros conciertos? Sí, la verdad. Pero entended una cosa: el cuerpo humano tiene un límite (más todavía cuando te haces jodidamente viejo como yo) y, en última instancia, no pude ver todo lo que quería. Pero, al fin y al cabo, creo que la selección que queda sobre estas líneas sirve a mi propósito de clarificar la solidez de la nueva y cada vez más sólida identidad del Bilbao BBK Live 2017. Cerebro, sí, pero también corazón. Y entrepierna. Y pies bailando continuamente. De eso va el BBK.

EL BASOA. De hecho, si de baile hablamos, es obligado mencionar el Basoa. En la pasada edición, este nuevo espacio ya se reveló como una forma de ampliar y mejorar la experiencia del festivalero. Una manera, además, de demostrar que conoces a tu público… Al fin y al cabo, a ver, que levante la mano el que, a las tres de la mañana, sea capaz de decir que se va a su casa y que no tiene ganas más bien de seguir la parranda erótico-festiva hasta que salga el sol. Si has levantado la mano, que sepas que me das mucha envidia. Pero también algo de penita.

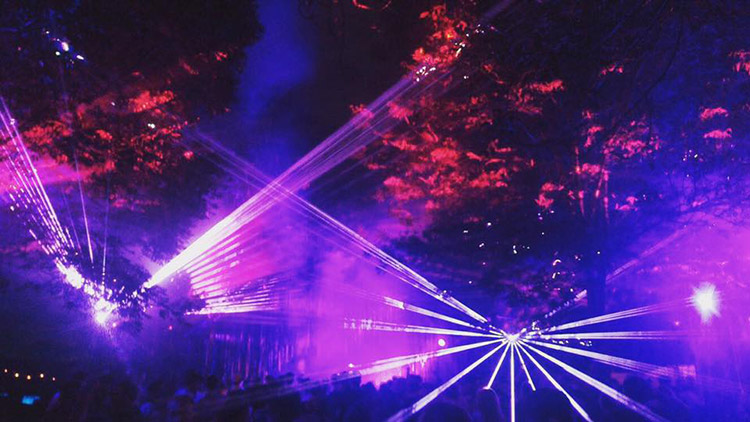

Y es que no sabes lo especial e inenarrable que resulta amanecer en un lugar tan mágico como el Basoa, el bosquecito en un lateral del recinto del BBK consagrado a la música electrónica en versión «extended» (los djs se alargan en sets de tres horas que dan espacio para la profundidad en sus propuestas). En esta ocasión, el escenario era una locura de flecos de colores que casi ocultaban al dj, mientras que la oscuridad, los lásers, los árboles y sus copas frondosas se sumaban para hacerte explotar la cabeza. Las horas y el cansancio acumulado de festival y el colocón de cada uno también amplificaban el carácter onírico y desorientador de este Basoa que volvió a ser una experiencia indescriptible. Podías sentirte perdido, sin referencias espaciales ni puta idea de dónde estaban los puntos cardinales. Pero también podías sentirte jodidamente feliz. Y eso es lo importante.

El BBK demuestra un conocimiento exhaustivo de los festivaleros al regalarnos este espacio maravilloso en el que brillaron sets impecables como los de The Black Madonna (más durilla que de costumbre, pero igual de efectiva), Daphni (que siempre abre un exuberante abanico de géneros y emociones y que esta vez volvió a dar en el clavo con tres horas que reformularon el verano del amor en versión electricidad estática para el siglo 21) o Motor City Drum Ensemble (cerrando el festival con un punto y final espectacular que brilló especialmente en su tramo final, que estableció una particular simbiosis con el mood del público a medida que salía el sol).

«El mejor club del mundo«, me dijo alguien.

«El mejor club del mundo«, digo yo también.

[/nextpage]